2020-2025 Mixed media

in your eyes

写真作品《in your eyes》では、私とジャスティンがそれぞれにそれぞれの生まれ年のフィルムカメラを持って旅を撮影し、お互いの写真が混ざり合って置かれている。2020年の展覧会では、会場にプリンターを持ち込み、私自身がその場で写真をプリントしながら来場者が一人一枚持ち帰れる形であったが、展示を観てくれていた友人のアーティスト・Mary Svevoさんの誘いによって、5年後の2025年、彼女のデザインによる写真集を制作し、出版に合わせて個展「in your eyes あなたの眼の中で」(2025)を開き、再構成・再展示を行った。

2025 Single-channel video

その眼が見ていた光|The light your eyes have seen

2020年に、私の同性のパートナー・ジャスティンの故郷「フィリピン」と呼ばれる場所に一緒に行き、彼の記憶の場所を辿りながら、《僕はここにいた、僕はここにいる I was here, I am here》[2020]という映像作品を制作した。

2024 Photography

Happy Birthday to You

「誕生日を祝う数字のバルーン」を見つめたり、引き裂いて身体にまとった写真作品。30歳をゆうに過ぎて社会的に経済的に不安定な状況にいる中で、私は「誕生日」を迎えて、その時に自分自身の今の状態を“恥ずかしい”と思っている嫌な気持ちに気がついた。

2024 Single-channel video

空を通って|Across the Sky

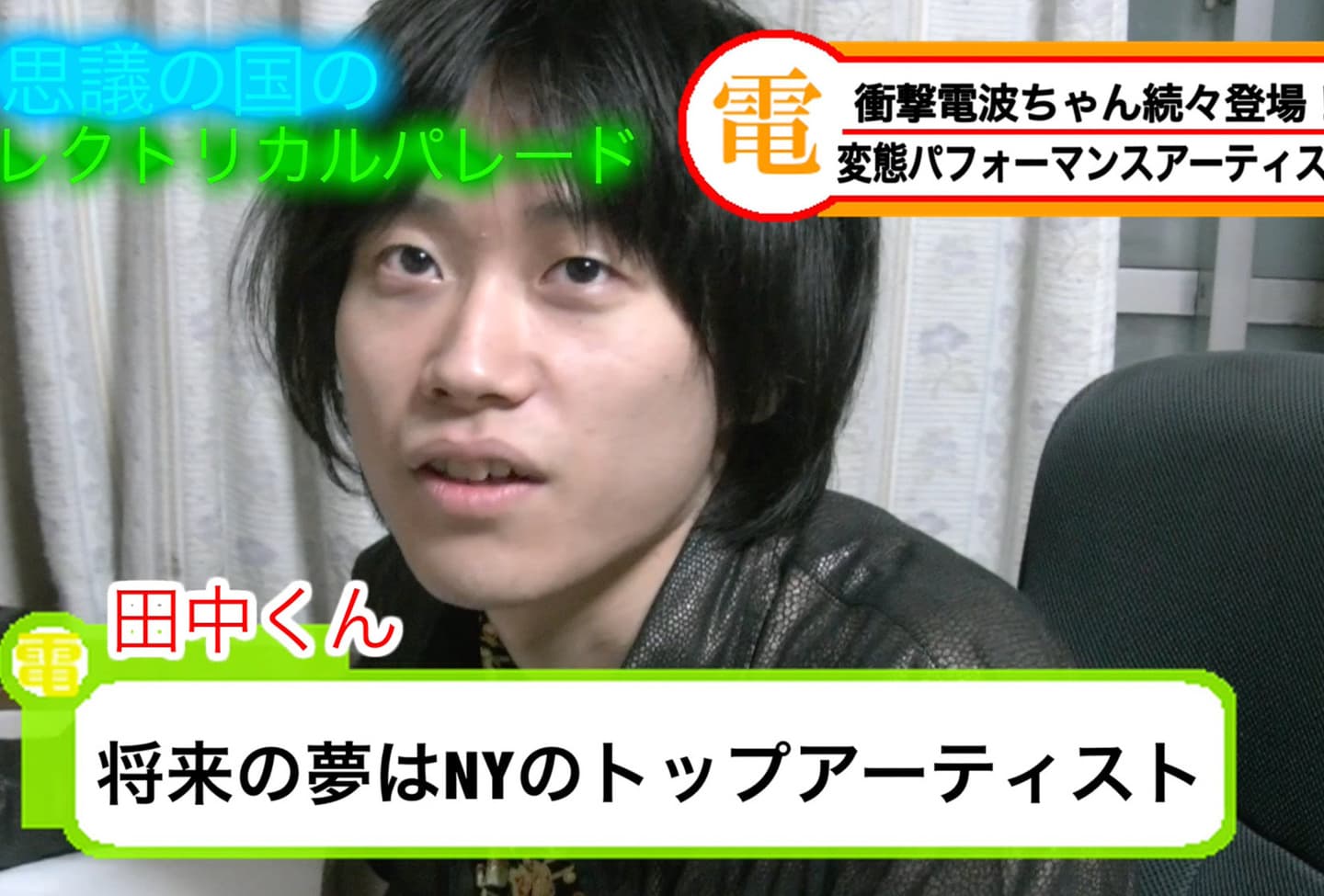

今、私の生活の中で一番よく見る映像は「YouTube」だ。日々楽しく視聴しているけれど、YouTubeの検索アルゴリズムの中で勧められる映像を、麻酔のようになんとなく見続けてしまう事がある。

2024 Photography, Performance

昼の海|The Noon Sea

私が介護職員として勤務している、東京の山谷地域にある介護施設「山友荘」。山谷は現在高齢化が進み、「日雇い労働者の街」から「ケアの街」へと変化しているという。

2024 Single-channel video

鳴り止まないあなた|You, who never stops ringing

2年半程前から、僕は東京の「山谷」と呼ばれる、かつて路上生活の方たちが多く住んでいた地域の介護施設の夜勤の職員をしています。そこでは、かつて路上生活や日雇い生活をされていた方などが多く暮らしています。そして半年ほど前、一人の入居者のAさんが突然亡くなりました。

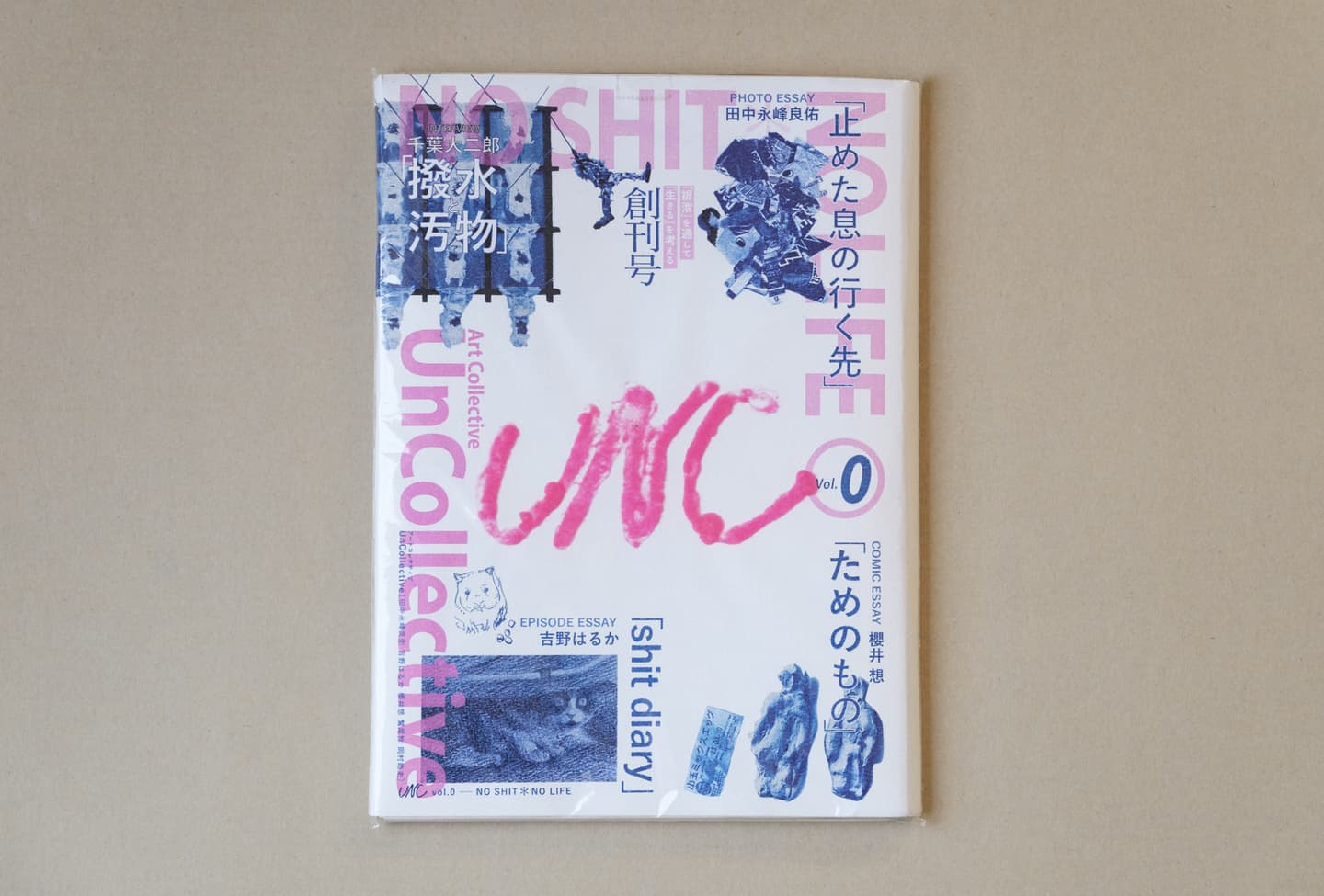

2023 Collective project

UnCollective

「UnCollective」略して「UNC」は、「排泄」について様々な視点で捉えて活動するコレクティブである。現在の主なメンバーは鷲尾怜、岡村皓史、櫻井想、吉野はるか。2020年、私は、コロナウィルスによる未曾有のパンデミックによる社会の強迫的な同調圧力、あるいは展覧会等の機会の喪失などで、精神が不調に陥ってしまった。

2022 Mixed media

木を植える、それから|Planting Trees, And Then

福島県南相馬市のアーティストインレジデンス「群青小高」に応募をして南相馬市の「小高」で滞在制作をさせてもらえることになった。「小高」は「相馬野馬追」など伝統的な祭典を受け継ぐ町として有名だが、桜の名所としても有名だった。

2022 Mixed media

鼻歌、鯨、あるいは言葉の行く先|A Hum, a Whale, or Where Words Drift

同性婚に関する国会の答弁書を読んだ時に、内容の賛否以前に、その言葉の奥に具体的な人間が感じられない気がした。この言葉はいったい誰の言葉なんだろうか? 人間の生の身体が感じられなかった。

2022 Single channel video

わたしの影の中で|In my shadow

母親に「伝えたいことがある」と話して実家のリビングに来てもらう。 リビングの真ん中にはテレビがある。しかし電源が付いてないため 黒い画面に私たちが反射して見える。カメラをセットさせてもらい、私は話し始める。

2021 Mixed media

After You're Gone

私は、京都でのアーティストインレジデンスプログラムを通して、京丹後市の山奥にある「味土野」(みどの)という村人が二人の超過疎の村に、2019年から2021年までの4年間訪れ続けた。

2021 Mixed media

母のいない時|When Mother Isn’t There

日本では現在「夫婦別姓」が認められていない。「同性婚」も認められていないため、男性と女性が結婚をするとどちらかの苗字に代えることが求められるが、社会的な状況や抑圧によって、姓を変えるのは圧倒的に女性が多い。

2021 Poster

What can I share with you?

「あなたの作品は個人的すぎてよくわからなかった」そんなことを言われることもたまにあって、それは作者の責任にしても、例えばSNSや作品で僕も誰かも個人のイメージを“SHARE”するけれど、それを眺めていても、本当に一体何をどこまでSHAREできているのか、呆然とそれを眺めてしまうような気分のときがある。

2020 Two-channel video

僕はここにいた、僕はここにいる| I was here, I am here

私の同性のパートナーであるジャスティンの故郷である「フィリピン」と呼ばれる場所に一緒に行き、彼の思い出の場所を辿りながら、彼が見てきたことを私自身が経験しようとするための旅の映像作品。

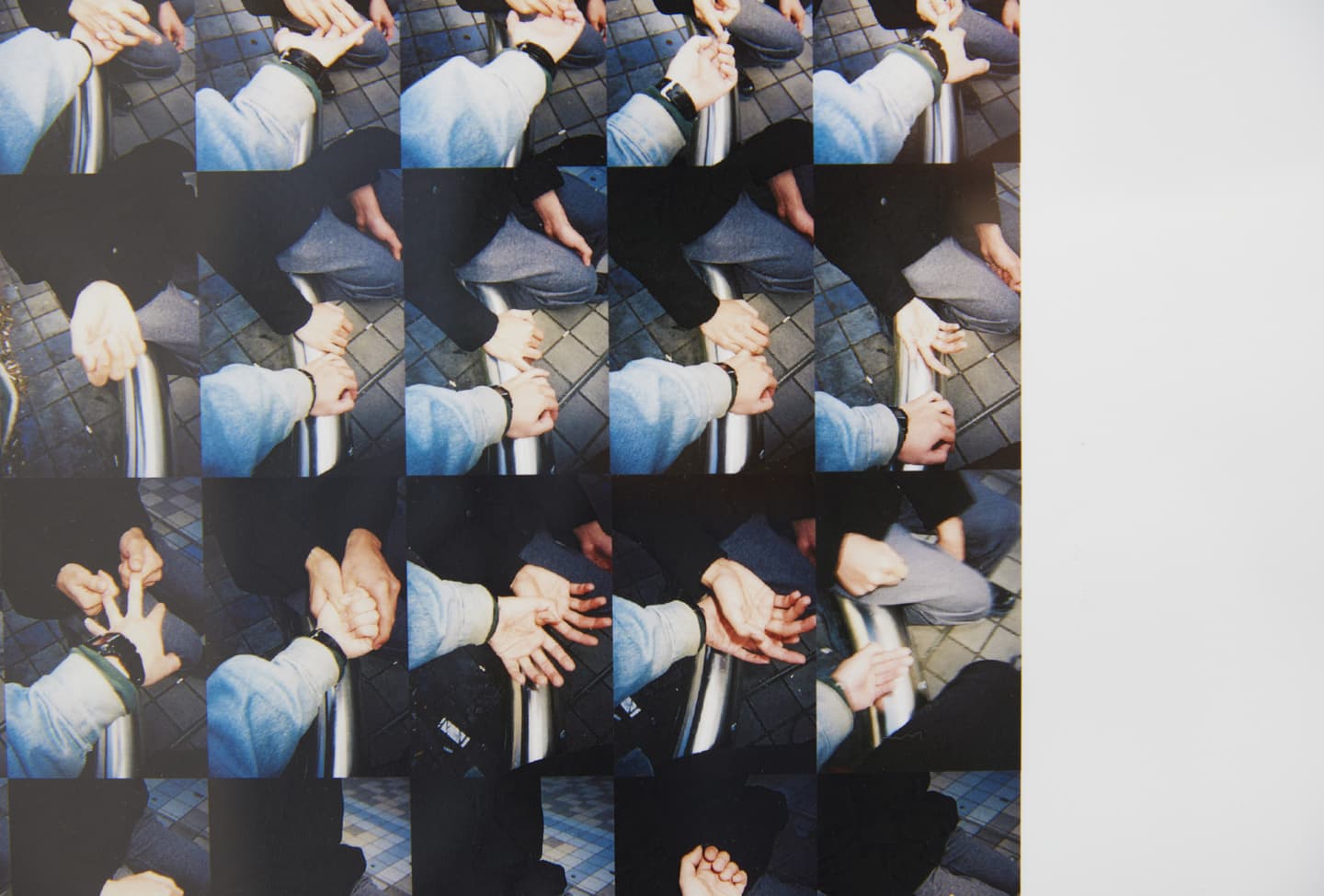

2020 Photography

Take Me Home(帰る場所を探して)(火を拾いに行こう)|Take Me Home (Looking for a place to go home) (Let's go pick up some fires)

私が初めて味土野に訪れた当時は、2人の移住者だけが住んでいた味土野に、2020年には新しく助産師の女性・小松恵美(こまつ・めぐみ)さんが 移住していた。彼女に会ってお話を聴くと、彼女は自分の“理想の生き方”のために、古い家に住み、山道で薪を拾い、火を焚き、ご飯を作っていた。

2020 Photography

I want to hold your hand

私は、26〜7の頃に自分自身がバイセクシュアルやパンセクシュアルとされるものであると理解し、その頃に初めて同性のパートナーができた。親密な安らぎを感じていたが、けれど同時に、心の中で今まで感じたことのない戸惑い、居心地の悪さも感じていた。

2019 Single channel video

夜が嘆きに包まれても|At night, There are tears

「味土野」では、500年前に「細川ガラシャ」というキリシタンが幽閉されていたという伝説があった。父である明智光秀の謀反によって都市での暮らしを追いやられて、真っ暗な山奥で一人キリスト教を信じていた彼女を想像した。

2019 Photography

A distance to see you

生きている限り、風にも光にもなれない身体を持つ、有限な存在としての人と 人との距離について考えていた。世界はあまりに広くて、勝手に引かれた境があって、その距離を行かなきゃいけない、生きている身体と身体がある。

2019 Mixed media

As a flower

本作《As a flower》は、台湾の高雄での短期レジデンスで制作した、台湾語の歌を一つ習得する映像作品《Heartless Lovers 無情な恋人》と、日本に帰国してその歌から制作を始めた《As a flower》の二つの映像作品によって構成されているインスタレーション作品です。

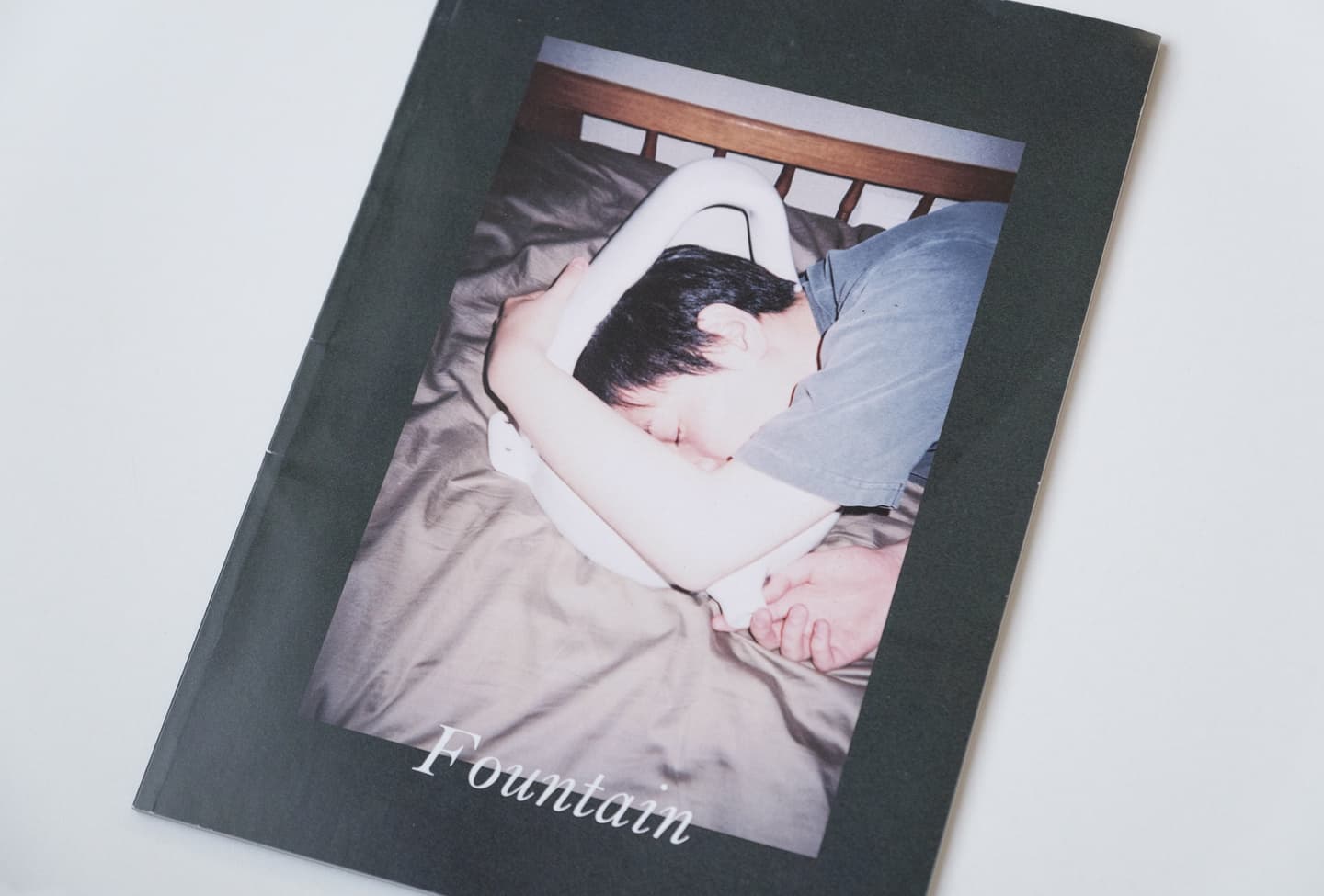

2018 ZINE

Fountain

自身のセクシュアリティの変化や社会で働くことに伴う未来への不安とそして希望を込めた本。大学院卒業後、有名なテレビ制作会社に入ったが、仕事自体は楽しんでいたものの、あまりに忙しすぎたこと、現代美術活動を忘れられなかったことから、1年で辞めてしまった。

2017 Single channel video

In the never ending light とめどない光の中で

ポーランドに留学していた時、周辺の諸国にも旅をした。トルコのイスタンブールに訪れた際、アタテュルク国際空港で“イスラム過激派”による爆破テロがあり、犯人を含む54名の方が亡くなった。私は、ホステルのテレビを見ながら、その前日にその空港の全く同じ場所にいたことを知った。

2016 Mixed media

Do you still remember me?

半年ほどポーランドのウロツワフという街に留学していた。ポーランドは、様々な言語や文化が行き交うヨーロッパの中でも、本当に複雑な歴史を歩んできた国の一つであり、「エスペラント」というヒエラルキーのない世界共通言語を作ろうとしたルドヴィコ ・ ザメンホフ博士の故郷でもある。

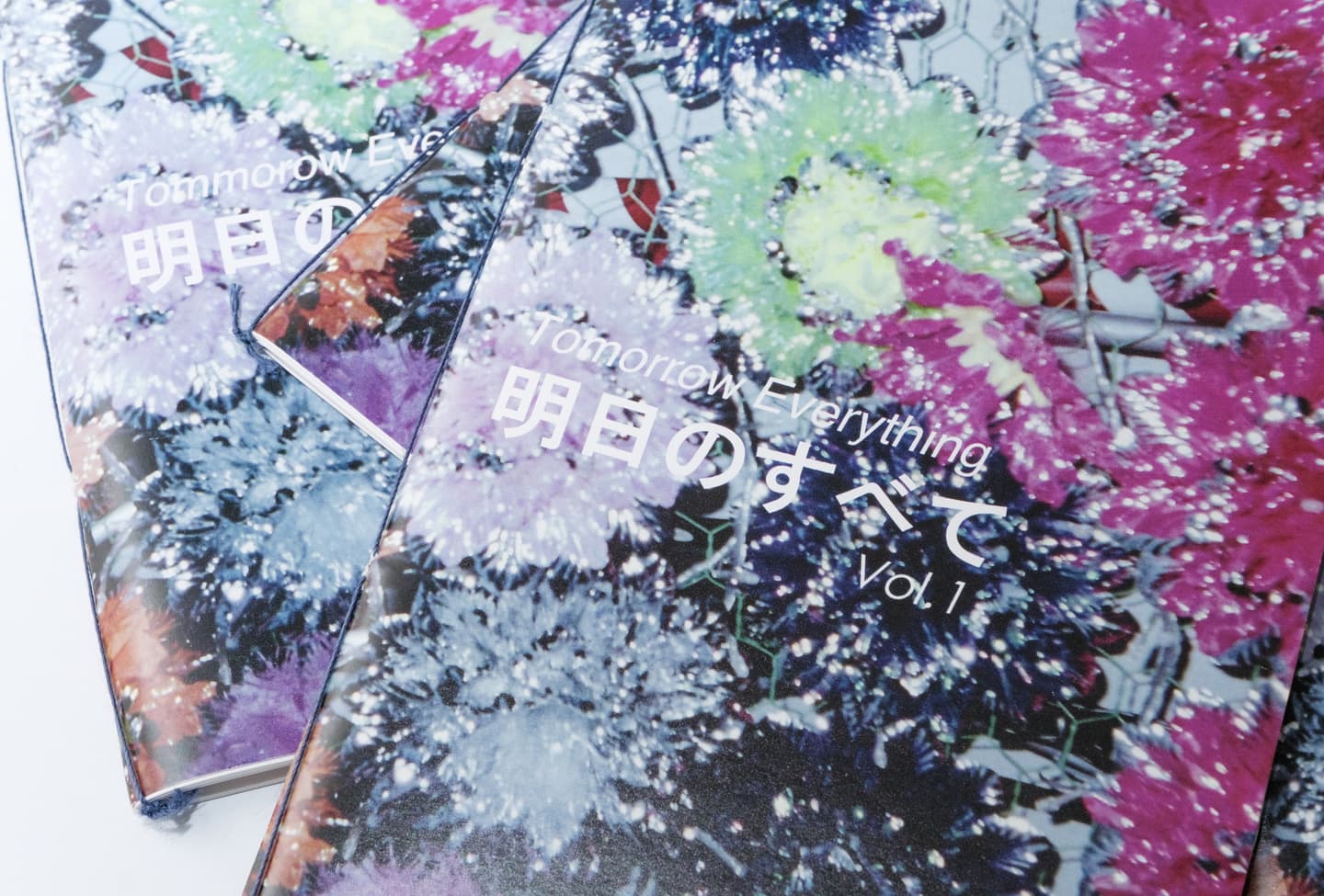

2015 ZINE

明日のすべて vol.1|All of Tomorrow vol. 1

沖縄市の「コザ」と呼ばれる、極東最大の空軍基地である嘉手納空軍基地の目の前に広がっている地域に約2ヶ月滞在しながら制作した映像作品《Over the Ocean》と同時期に制作した写真のZINE。

2015 Single channel video

Over the Ocean

沖縄出身の友人に沖縄を案内してもらうことがあった。そこで、自分があまりに沖縄と日本の問題に関してほとんど何も知らなかったことに衝撃を受け、大きく反省した。

2015 Mixed media

夜の森|Night Forest

2011年の東日本大震災による福島第一原子力発電所の事故の結果、周辺地域は帰還困難区域となり、そこに住んでいた人々はそれ以上住むことができなくなった(現在、規制は年を追うごとに解除されている)。

2014 Mixed media

UNFINISHED

秋田県は日本一の高齢化社会が進んでいる県だという。 秋田県の大館市の芸術祭に参加できることになり滞在制作を始めた私は、街を歩くうちに「未完成」という名前のお店に出会った。バーのような、喫茶店のような、スナックのような、不思議で妙に落ち着くお店だった。

2014 Mixed media

あなたに会えたら|I wish I could see you again

東京の南千住の地域にある「山谷」と呼ばれる地域。そこには日雇い労働者や、いわゆる“ホームレス”とされる人たちが多く住んでいた。同時期に制作した映像《濁った魂》の取材の中で、山谷に住むおじさん達と昼間から路上でお酒を飲みかわすうちに、彼らが一日中絶やす事無くお酒を飲む理由が実感として伝わってきた。

2014 Single channel video

濁った魂|Muddy Soul

私が東京藝術大学の大学院に進学した時、校舎に向かう際に通る上野公園では、よく炊き出しや集会が行われていた。そういった状況を通り過ぎながら「芸術」を学ぶのなら、「芸術はどんな人のために作っているのだろうか?」という問いを抱いた。

2014 Mixed media

夢から醒めて|Awakening from a Dream

香川県に住む私の祖母・田中琴子(たなか・ことこ)は、第二次世界大戦中の1944年から45年の1年間、「学徒動員」によって 兵庫県の川西航空へ送られ、当時最新鋭の戦闘機「紫電改」の主翼を造らされていたという。

2014 Single channel video

Dear Boy

私の祖父・田中一久(たなか・かずひさ)は、「軍国少年」であったという。彼は1944年、14歳の時に大日本帝国海軍を志願し特別年少兵として横須賀第二海兵団で訓練を受けた。その後、海軍経理学校に進学したため、自分自身は戦場の前線で戦う事は無かった。

2013 Mixed media

HERO SPIRITS

終戦記念日の靖国神社に行き、「アンパンマン」の格好をして「アンパンマンのマーチ」を流しながら、境内を行進する。「靖国神社」とは、明治以降の日本の戦争/内戦において体制側で戦死した軍人が「英霊」として祀られている場所だ。

2013 Single channel video

I want to be a POKEMON MASTER めざせポケモンマスター

気がつけば、同級生達は次々と「社会人」になってゆく。かつてなかった焦燥や寂しさとともに、東日本大震災という大災害を経験して「国家」というものの矛盾を自覚した。「未来」は、限りなく不安定で不透明だと感じた。

2013 Single channel video

Stars and Stripes Forever

東京福生にある米軍横田基地のゲートによじのぼり、サックスでアメリカ合衆国の第二の国歌ともいわれるマーチ「星条旗よ永遠なれ(Stars and Stripes Forever)」を吹き続ける。そのうち基地内から警告の怒号が飛ぶが、それでも吹き続ける。

2013 Single channel video

1983

幼い頃、年に一度ほど連れて行ってもらっていた「東京ディズニーランド」は、2013年に開園30周年を迎えた。そして同時に、私の両親が結婚して30周年を迎えた。つまり、私の家族の歩みはディズニーランドと共にあったとも言えると思った。

2013 Mixed media

MamaDonald's

幼い頃から刷り込まれた「マクドナルドの味」と、私の「母」によって作られ、口にしてきた「母の味」。「マクドナルド」は世界の至る所で同じ味だという。私の「母」の味は、私にとってはこの世界にひとつしかないものだ。

2012 Mixed media

あ〜とわに|ART Alligator(Eternally)

美術館などで作品の展示を見ると、監視の人がいて、少しでも挙動がおかしいと止められてしまう。それは現実的に仕方がないことだとは思うが、それでも私は、“作品”とそうでないものの境界線がよくわからなかった。

2012 Single channel video

Portrait

私たちは「TV」という「顔」を強調するメディア を通して、「タレント」のイメージを観ているが、それは実際の本人とはほとんど別の存在の虚像として、社会のサイクルの中で絶えず消費されているように思った。

2012 Mixed media

ART vs TV

私が美術大学でアートを本格的に学び始めた頃、「アート」と「テレビ」(大衆番組)の“面白い”価値観は、大きな断絶があるように思った。「アート」と社会の関係、距離感を考えたいと思った。

私が制作で最も大切にしているのは、「社会の中のそれぞれの“私”」です。 今、社会と“私”とともに生きる人々は、みんな、「他者」ではなく、 それぞれに生きる“私”であると考えています。

「社会」や「歴史」というシステムは、それぞれの“私”を、ひとまとめにし、受動的な存在にしてしまうと思います。

私がアートで行いたいのは、それぞれの“私”が本来抱えている、それぞれの可能性や割り切れない想いをかたちにして、「社会」に対する認識を変容させ、能動的に生きる方法を探っていくことです。

What I want to value the most is "I in society." I believe that people who live in a society are not "others," they are "I."

Society tends to group these individual selves together and turn them into passive beings. I believe that people living in society alongside "I" are not "others" but rather their own individual "I" living their own lives.

What I aim to achieve with my art is to express the unique possibilities and unresolved emotions inherent in each individual "I". More specifically, I want to use my art to learn more about each other and to find a way of living more actively.